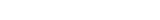

人中短縮術【初級編】┃公式YouTube動画のご紹介

人中短縮術(リップリフト)は、鼻下から上唇までの距離を短くし、若々しくバランスの整った口元をつくる施術です。

本記事では、公式YouTube動画を通して人中短縮術の基本をわかりやすくご紹介します。

施術の流れや効果を映像で確認できるので、手術を検討されている方にとって理解が深まる内容になっています。

※当院では「上口唇短縮術(じょうこうしんたんしゅくじゅつ)」という名称でご案内していますが、今回は一般的な呼び名である「人中短縮術」としてご紹介

ビスポーククリニックでは、公式YouTubeチャンネルにて、美容整形の教科書というコンテンツを配信しています。

室医師が手術の詳しい解説や、症例紹介などを行っており、今から美容整形を考えている方必見の内容となっています。

ぜひ、チャンネル登録・高評価をお願いします。

人中短縮術とは?

「人中(じんちゅう)」とは、鼻と唇の間にある縦のくぼみのことを指します。

この距離が年齢とともに長くなると、顔全体が面長に見え、老けた印象につながることがあります。

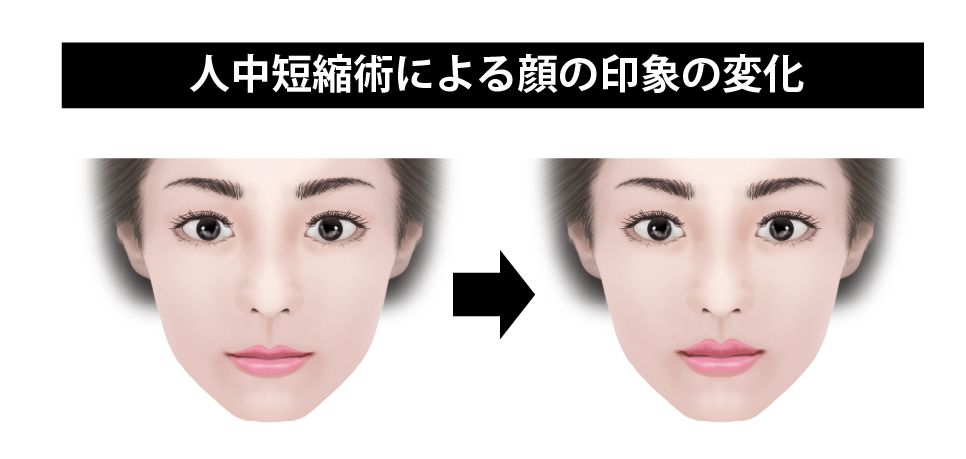

人中短縮術で鼻の下から上唇までの距離(人中)を短くすることで顔全体のバランスが整い、

顔の中央部が引き締まり、若々しく見えるだけでなく、小顔効果も期待できます。

人中短縮術の歴史と流行の背景

人中短縮術は、50年以上の長い歴史があります。1971年にカールドーサー医師が

「加齢に伴って鼻の下が伸びることで老けて見えるのではないか」という着想のもと、

鼻の下を切開して上唇との距離を短くする手術を考案したのが始まりだと言われています。

一方、日本では長い間あまり広まってきませんでした。

その理由は、「鼻の下に傷が残る可能性がある」という点にあります。

日本人の肌質や文化的背景を考えると、顔の中心部に傷を作ることへの心理的ハードルは決して低くありませんでした。

しかし、ここ数年でこの手術は大きく注目されるようになり、当院でもご相談件数が急増しています。

その背景には、「中顔面を短く見せて若々しい印象にしたい」「童顔に近づけたい」という美意識の変化があります。

特に年齢を重ねると、小鼻の幅が広がり、鼻の下が伸びて間延びした印象になりがちです。

これにより、顔全体が面長に見えたり、重心が下がって見えたりすることがあります。

そうした変化をリセットする目的で、フェイスリフトや涙袋の強調、

唇のボリュームアップといった方法が取り入れられてきましたが、

顔の中央部――つまり鼻と口の間の「人中」の長さに直接アプローチできるのは、この手術ならではの特徴です。

手術方法の基本:どうやって「人中」を短くするのか?

切開箇所-鼻の上or口唇の上?

代表的な切開箇所は鼻の下です。

傷跡を目立ちにくくするため、元々の鼻の形に応じてデザインを工夫します。

口唇のすぐ上で皮膚を切除する方法もありますが、

傷が目立ちやすく、唇の変形リスクが高いため、当院では推奨していません。

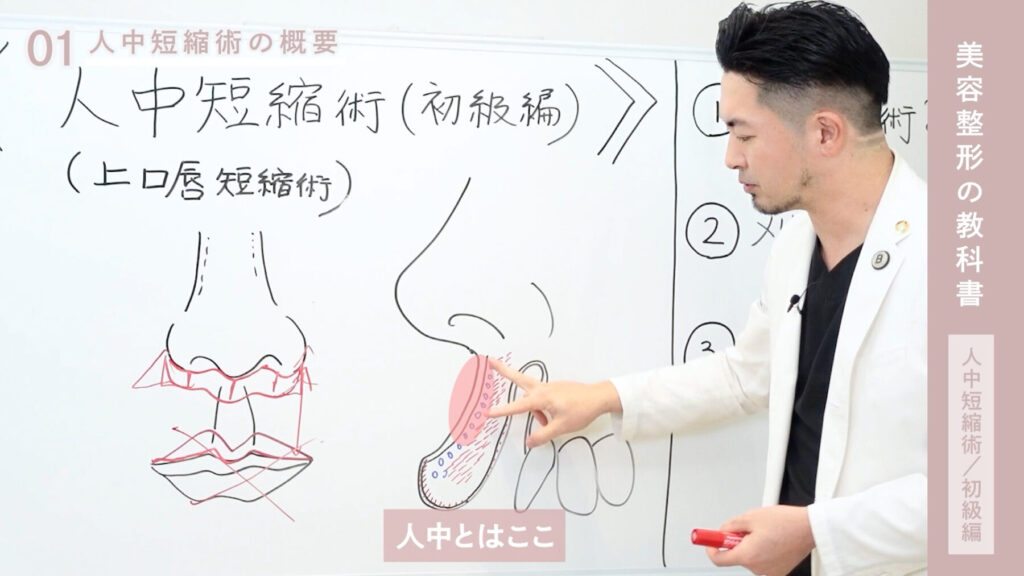

切開デザイン「ブルズホーン型」

人中短縮術では、鼻の形に合わせていくつかの切開デザインがあります。

基本的なデザインとしてよく使用されるのが、

水牛や牛の角のように見えるということから名づけられた【ブルズホーン型】や【バッファローホーン型】と呼ばれるものです。

左右の鼻の穴の下から鼻柱(鼻の真ん中)にかけて、カーブ状に皮膚を切除します。

単純に一直線で切るのではなく、自然な丸みに沿ってデザインすることで、術後に傷が目立ちにくく、縫合がきれいに仕上がります。

切除する幅のバランスも非常に重要です。

例えば、真ん中の部分を多めに切除すると、中央だけが強く引き上がったような形になります。

理想的な仕上がりを目指して両端と真ん中が同じ距離になるように

四角く切ってあげれば一番良いですが、実際にはそう単純にはいきません。

なぜなら、外側に向かってだんだんと狭く切っていかないと、

縫合時に引きつれたり、傷が浮いてしまったりするリスクが高くなるからです。

そのため、縫合が美しく仕上がるよう、ブルズホーン型などの形状で切開デザインを行います。

この時、鼻の形や小鼻の張り出し方によって、切開ラインのデザインを細かく調整しています。

パターン①:小鼻のふくらみが内側までつながっている「土手があるタイプ」

このタイプでは、小鼻のふくらみ(鼻翼基部)のラインに沿って切開することで、

傷が周囲のシワに自然と紛れ、目立ちにくくなります。

土手の構造を壊さないよう丁寧にデザインすることがポイントです。

パターン②:小鼻のふくらみが途中で途切れている「土手がないタイプ」

このタイプでは、切開ラインを鼻の穴の内側まで引き込むことで、傷が外から見えにくくなります。

鼻の形に合わせた切開ラインで、より自然な仕上がりを目指します。

ビスポーククリニックの人中短縮術

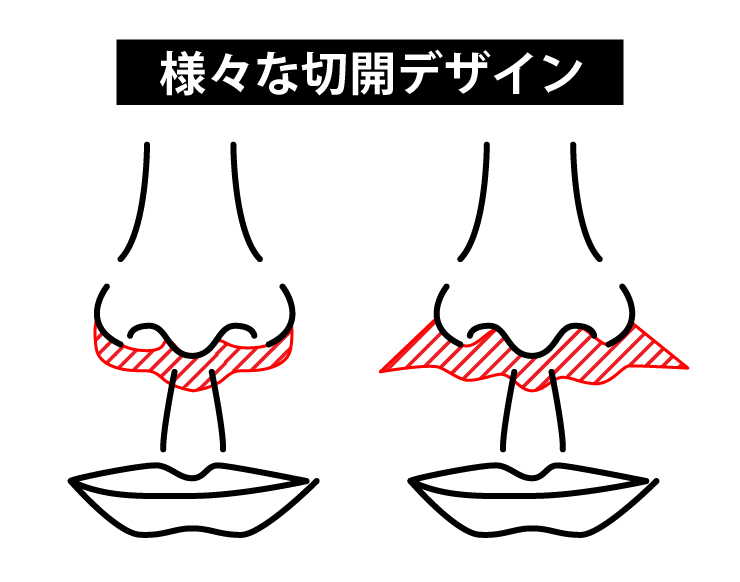

表面だけではなく「深さ」も大切

人中短縮術では、皮膚だけを切除しても効果が不十分なことがあります。

そこで、当院では基本的に皮膚の下の脂肪層、筋肉層まで処理します。

唇の上には筋肉や粘膜など複数の組織が重なっており、筋肉層まで丁寧に処理することで、

しっかりとしたリフト効果が得られ、かつ傷もきれいに治りやすくなります。

唇の機能を損なわないための工夫

唇には、見た目の美しさだけでなく「発音」「食べ物を口に留める」「感覚を伝える」など多くの役割があります。

そのため、切除量や手術法を誤ると機能障害が起きるリスクも否定できません。

特に希望される切除量が多い方(5〜7mm、場合によっては10mm以上)では、術式の工夫が必須です。

当院ではこのリスクを回避するために、

機能を極力損なわず、見た目のバランスを保つ独自の方法、MLA法(マルチレイヤーアドバンスメント法)を採用しています。

人中短縮術は、切るラインと深さによって仕上がりや傷の目立ちやすさが大きく変わります。

自分の鼻や唇の形に合った方法を選ぶことが、ナチュラルで美しい結果につながります。

まずは「自分に合った切り方はどちらなのか?」という視点から、担当医と相談してみてください。

切除量の見極め方法

皮膚をどのくらい切除するかは、単に人中の長さだけを見て決められるものではありません。

なぜなら、人中の長さを決定づけているのは皮膚だけではなく、

上あごの骨の長さや歯の形・大きさなど、多くの要素が複雑に関係しています。

笑ったときにどのくらい歯が見えているかなど、静止時ではわからない情報が、表情によって初めて明らかになることもあります。

そのため、当院では丁寧に診察を行ったうえで、切除量を慎重に決定しています。

経験と解剖学的な知識をもとに、見た目のバランスと機能の両立を図ることが、この手術の成功には欠かせません。

手術の順番

人中短縮を検討している方のなかには、骨格手術(ルフォーなどの上顎骨切り)やガミースマイル治療も視野に入れている方がいらっしゃいます。

ような場合、手術の順番を誤ると、理想の仕上がりから遠ざかってしまうことがあります。

たとえば、骨を動かす手術では、上あごの位置や歯の見え方が大きく変わります。

そのため、先に人中短縮を行ってしまうと、

骨格が変わったあとに歯がさらに見えにくくなったり、唇の位置が不自然に見えたりするリスクがあります。

ガミースマイルのように「笑ったときに歯ぐきが見えすぎる」状態に悩む方も同様で、まずは骨格治療を優先することが基本です。

人中短縮を先に行ってしまうと、後からの骨格治療が制限されたり、思い通りの結果が得られなくなったりする場合もあります。

つまり、人中短縮を成功させるには、

「自分のゴールはどこか」「最終的にどんな顔になりたいのか」をしっかり見定めたうえで、必要な手術を正しい順番で進めることがとても重要です。

後戻りを最小限に抑える工夫

人中短縮術に限らず、美容外科手術には多かれ少なかれ「後戻り」が生じます。

特に口元の手術では、重力や筋肉の動きといった「戻ろうとする力」が強く働くため、後戻りのリスクは無視できません。

唇まわりには「口輪筋(こうりんきん)」と呼ばれる大きな筋肉があり、口を閉じるたびにこの筋肉が収縮して、引き下げる方向に力が加わります。

さらに、顔の構造上、常に重力の影響を受けているため、唇を上に引き上げる術後の状態を維持するのは、実は簡単なことではありません。

当院には、他院で人中短縮術を受けたものの「数ヶ月で元に戻ってしまった」「傷跡だけが残ってしまった」というお悩みで来院される方が少なくありません。

その多くは、皮膚と筋肉の一部のみを切除した、比較的簡易な方法で手術が行われているケースです。

確かにこのような方法では術後の腫れやダウンタイムが短く済む可能性もありますが、

唇を支える構造に十分な処理がされていないため、

結果として「持ち上げた唇が数ミリ単位で戻ってしまう」ということが起こりやすいのです。

たとえば、5mm切除したのに、3mmほど戻ってしまえば見た目の変化はごくわずか。

術後すぐは効果を実感できても、時間が経てばがっかりする結果になりかねません。

こうした問題を解決するため、当院ではMLA法(マルチレイヤーアドバンスメント法)という独自の術式を採用しています。

この方法では、唇の深部まで丁寧にアプローチし、強固な位置に固定することで後戻りを最小限に抑えます。

当院の統計では、5mmの切除に対して約1mm(20%程度)の後戻りにとどまり、従来法(約40〜50%)と比べて大幅に改善が見られています。

後戻りをいかに防ぐか。これが、人中短縮術の満足度を大きく左右する鍵のひとつです。

人中短縮術のメリット

中顔面が短くなり、若々しい印象に

長く見える鼻の下を短縮することで、面長感が緩和され、童顔に近づきます。

唇の形のデザインが可能

デザイン次第で、中央が少し山型に持ち上がった印象にしたり、歯の見え方を調整したりできます。唇が薄い方や歯が見えにくい方には有用な選択肢です。

横顔のデザインが可能

同時にCカール形成手術を行ったり、キューピッドボウ(唇の山型)も整えることが可能です。唇へのヒアルロン酸注入治療とは異なり、手術ならではの立体感・長期的な効果が得られます。

人中短縮術のデメリット

傷跡

最大のデメリットは「傷跡」です。これは現在でも「人中短縮術はやらない方がよいのでは」と考える医師が多い理由のひとつでもあります。

鼻の下は皮脂腺が活発で、日常的に表情や会話などでよく動く部位です。そのため、術後に傷が開いたり、縫い目がズレたりしやすく、目立つリスクがあるのです。さらに、切除部分の上下では皮膚の長さが異なり、単純に縫い合わせると必ずズレが生じます。これを正確に調整し、美しく縫合できるかどうかは、医師の経験と技術に大きく左右されます。

また、皮脂腺が多い部位では傷が治りにくくなることもあるため、当院では術後にボトックス注射を併用するなど、複数の工夫を取り入れて傷跡の目立ちにくさを追求しています。完全に「傷が消える」ことはありませんが、受け入れられるレベルに整えることが重要です。

唇の形が変わる

人中短縮術をすることで唇の形が変化することがあります。これは「好みに合わせて唇の印象を調整できる」という意味ではメリットですが、意図しない形に変わってしまった場合はデメリットになります。

たとえば、上唇が山のようにとがって見える、口角が下がって見えるなどの変化が起こることがあります。唇の形を「絶対に変えたくない」と希望される場合、この手術は向いていないこともあります。ただし、デザインと縫合法を工夫することで、唇の印象を極力変えずに仕上げることも可能です。

鼻の形が変わる

人中短縮術では、皮膚を上方向に引き上げるため、唇が上がる反面、鼻の先端がやや下がって見えることがあります。とくに小鼻や鼻柱のバランスが変化しやすいため、鼻の手術歴がある方や、今後鼻の手術を予定している方は特に慎重な検討が必要です。

また、執刀医の技術不足により、鼻の形が不自然に変化してしまった症例も散見されます。近年の人中短縮術ブームにより、十分な技術と経験を持たない医師が手術を行ってしまった結果、望まぬ変化が起きたケースもあるため注意が必要です。

人中短縮術のダウンタイム

腫れ

腫れは術後すぐから始まり、1週間後にはかなり落ち着きます。完全に落ち着くまでには3〜4か月かかることもありますが、日常生活に支障が出るような強い腫れは10日〜2週間程度とお考えください。

内出血

個人差はありますが、通常は1週間〜10日で改善します。血圧が高い方や止血が不十分な場合は、内出血や血腫が長引くこともあるため注意が必要です。

抜糸

当院では術後5日〜7日目での抜糸を基本としています。あまり遅くなるとスーチャーマーク(縫合痕)が残りやすくなるため、適切なタイミングでの抜糸が重要です。

安静

抜糸後、傷口にジュクジュクした湿潤がなければ翌日からメイク可能です。ただし、傷口にファンデーションなどの色素が入り込むと刺青のように色が残ることがあるため、完全に乾いてからメイクを始めることをおすすめします。笑う、くしゃみをする、鼻をかむ、大きな口を開けるといった動作は、傷に余計な力が加わりやすく、傷跡や後戻りの原因になります。術後1か月は特に注意が必要で、できれば2〜3か月は意識してお過ごしください。

人中短縮術のリスク

麻痺

人中短縮術では、口の動きに関わる「顔面神経」に触れることは基本的にないため、手術によって口が動かなくなることはほとんどありません。ただし、術後に上唇の中央付近の感覚が一時的に鈍くなることがあります。これは皮膚や筋肉、周囲の知覚神経に軽く刺激が加わるためで、多くの場合、術後3ヶ月ほどで徐々に回復していきます感覚が鈍くなっている間は、熱いものに対する反応が遅れるため、火傷に注意が必要です。なお、皮膚や筋肉を多く処理すると、しびれのリスクは高くなる傾向がありますが、その分、効果はより自然でしっかりとした仕上がりになります。患者様のご希望に合わせて、効果とリスクのバランスを見極めながら慎重に施術を行うことが重要です。

後戻り

口元は重力や口輪筋の働きによって、唇が常に下方向に引っ張られて後戻りが起きやすい部位です。そのため、当院では、皮膚や筋肉の浅い層だけを処理した簡易的な方法ではなく、深い層まで丁寧に処理し、戻りにくい位置にしっかり固定することで、後戻りを最小限に抑える工夫を行っています。

変形

唇の変形と鼻まわりの形の変化には注意が必要です。代表的な例として、上唇が山型にとがったようになり、自然に閉じにくくなるケースがあります。前歯が常に見えてしまい、口が閉じにくいという状態は、見た目だけでなく日常生活にも支障をきたすことがあります。このような変形は、皮膚の切除量が多すぎたり、左右で切る深さや角度が異なることが原因となることがあります。唇の変形を防ぐには、手術のデザイン段階で患者様本来の唇の形に合わせた、精密な調整が欠かせません。

次に、小鼻や鼻の穴の変形についてです。人中短縮術では上唇を引き上げる力が働きますが、その一方で鼻には下に引かれる力が加わるため、時間が経つと小鼻が広がったり、鼻の穴が目立ちやすくなる場合があります。特に、唇が少し後戻りしたときに、同時に鼻の位置や形も変わって見えることがあるため、あらかじめこのバランスを考慮したデザインが重要です。

最後に:信頼できる医師選びが大切

人中短縮術は、顔の印象を大きく変える可能性を秘めた魅力的な手術です。

一方で、適応や手術方法を誤ると、後悔につながるケースも少なくありません。

信頼できる医師と十分に相談し、ご自身の理想に合ったデザインと方法を選ぶことが大切です。

次回は中級編として、実際のモニター写真や手術デザインの工夫について詳しく解説していきます。

あわせて読みたい

人中短縮術【中級編】┃公式YouTube動画のご紹介

ビスポーククリニックでは、公式YouTubeチャンネルにて、美容整形の教科書というコンテンツを配信しています。室医師が手術の詳しい解説や、症例紹介などを行っています。 ▷記事を読む

約6割の患者様が「もう一度ちゃんと考えたい」と当院を訪れています

他院で叶わなかった理想を、私たちが追求します。

ビスポーククリニックに訪れる患者様の約6割が他院・他国の美容整形手術の修正です。

「以前の施術に納得できなかった」というご相談も多く寄せられます。

だからこそ、私たちはお一人おひとりの声に丁寧に向き合い、すでに一度手術を受けている場合でも、

構造を見極めた上で、ご希望に近づけるための修正施術をご提案しています。

ビスポーククリニック東京院

最寄り駅は、代官山駅9分・中目黒駅11分と渋谷からも近く都心部にありながらも閑静な環境に立地しています

ビスポーククリニック福岡院

最寄り駅は、博多駅徒歩7分・祇園駅徒歩2分とアクセスしやすい場所にございます。