人中短縮術【上級編】┃公式YouTube動画のご紹介

人中短縮術(リップリフト)は、鼻下から上唇までの距離を短くし、若々しくバランスの整った口元をつくる施術です。

本記事では、公式YouTube動画を通して人中短縮術の基本をわかりやすくご紹介します。

施術の流れや効果を映像で確認できるので、手術を検討されている方にとって理解が深まる内容になっています。

※当院では「上口唇短縮術(じょうこうしんたんしゅくじゅつ)」という名称でご案内していますが、今回は一般的な呼び名である「人中短縮術」としてご紹介

ビスポーククリニックでは、公式YouTubeチャンネルにて、美容整形の教科書というコンテンツを配信しています。

室医師が手術の詳しい解説や、症例紹介などを行っており、今から美容整形を考えている方必見の内容となっています。

ぜひ、チャンネル登録・高評価をお願いします。

初級編/中級編の振り返り

初級編では、人中短縮術の基礎的な知識やメリット・デメリット、ダウンタイムについて解説しました。

中級編では、実際の症例写真を交えながら、切除量の違いによる仕上がりの差など、もう一歩踏み込んだ内容をお届けしました。

人中短縮術【中級編】┃公式YouTube動画のご紹介

ビスポーククリニックでは、公式YouTubeチャンネルにて、美容整形の教科書というコンテンツを配信しています。室医師が手術の詳しい解説や、症例紹介などを行っています。 ▷記事を読む

人中短縮術の手術前に「テープシミュレーション」を試してみよう

突然ですが、私はいま、人中の部分をテープで引き上げて、顔を固定しています。

これは「唇が上がると、どんな口元になるのか?」を自分でシミュレーションしている状態です。

患者さんの中には、「笑ったときの変化がわからない」「口角が下がって見えるって本当?」と不安を感じる方も多くいらっしゃいます。

そういうとき、このテープシミュレーションが役立ちます。

実際にご自身で試してみると、口元の印象がどう変わるか、しゃべりづらさはないか、

歯がどの程度見えるかなどが、体感として理解できるようになります。

シミュレーションのポイントとしては、テープで引き上げた状態を30分ほど保つこと。そうすることで、違和感や表情の動き方をしっかり確認できます。

ただし、注意していただきたいのは、唇の中央を上げすぎると「歯が常に見えてしまう」状態になり、口を閉じるために顎の筋肉(オトガイ筋)に力が入りやすくなります。

これがいわゆる「梅干しジワ」の原因の一つです。この状態が許容できるかどうかは個人差がありますし、別途、顎への処置を加えることで改善できる場合もあります。

いずれにしても、こうした術後の表情や機能の変化を想定できるという点で、この簡単なテープシミュレーションは人中短縮術を考えるうえで非常に有効です。

学術論文『MLA法を中心とした人中短縮術』

人中短縮術の上級編として、2022年に克誠堂出版より刊行された形成外科学の学術雑誌にて発表した

「マルチプルレイヤーアドバンスメント法を中心とした人中短縮術」という論文について解説します。

医療従事者の方の中には、すでにご覧いただいた方もいらっしゃるかもしれません。

この論文の目的は、単なる技術紹介ではなく、「傷跡」「後戻り」「効果」という人中短縮術の三大課題を克服するための一つの方法論として共有し、記録に残すことです。

MLA法はそれらの課題を大きく改善し、自然で美しい仕上がりが期待できる術式と考えています。ただし、この術式には高度な技術が求められます。

また、誰にでも適応があるわけではなく、実際に私のクリニックを訪れる方のうち、手術の適応があるのは2割ほどにとどまります。

過去には、他院での手術により不自然な変化や傷跡に悩まれ、泣きながらご相談に来られる患者様も少なくありませんでした。

だからこそ、安全性と確実性の高い術式を、論文という形で世の中に示す必要があると考えました。

私自身も、多くの先人たちの論文から多くを学び、手術法を発展させてきました。本論文が、これから人中短縮術に取り組む医師の一助となり、より良い医療の提供につながることを願っています。

MLA法の基本的な手順と特徴

人中短縮術にはさまざまな術式がありますが、

「MLA法」は、表面だけでなく粘膜側からもしっかりと引き上げることにこだわった方法です。

従来の皮膚だけを切除する方法では、3〜4mm程度の短縮では後戻りが起きやすく、唇が平坦になってしまうことがありました。

「人中だけ短く見せたい」という患者さんの希望に応えるには、皮膚だけでなく、皮下・脂肪・筋肉・粘膜下組織・粘膜という5層すべてにアプローチする必要があります。

このアプローチによって、「しっかりと持ち上がる」「後戻りしにくい」「唇の立体感が失われにくい」といった結果が得られます。

<手順>

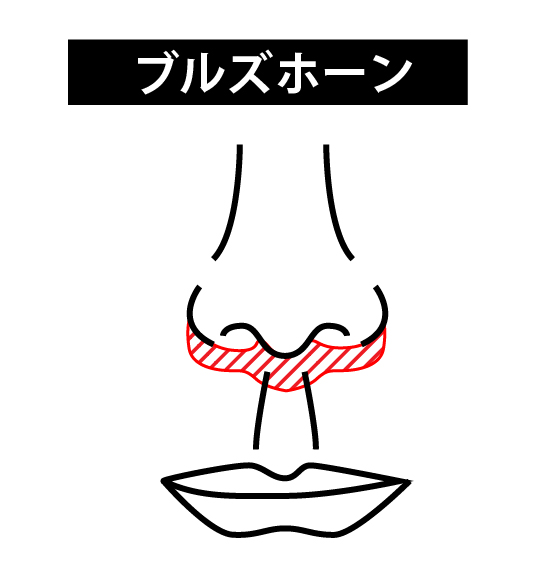

① ブルズホーンの形で切開

上唇の基部に沿ったラインで自然な切開を行います。そうすることで傷あとを目立ちにくくします。

② 皮下組織を取る

皮膚だけでなく、その下にある脂肪層も少し広めに除去し、縫合時にたわみが出ないようにボリュームを調整します。

③ 筋肉を2箇所切除する

筋肉は、浅い層と深い層の2カ所で丁寧に処理します。自然な表情を残すために、動きの方向とバランスを考慮しながら切除します。

④ 粘膜下組織を丁寧に剥がす

筋肉のさらに下にある粘膜下組織を、血管や神経を傷つけないよう丁寧に剥離します。

粘膜下組織には無数の血管と神経が走っており、損傷すれば感覚麻痺や血流障害を招きかねません。

この組織を「タッキング」と呼ばれる技術で、上顎の骨膜(鼻の付け根あたり)に数カ所縫い付けることで、裏側からもしっかりと唇が引き上がります。

これは、まつ毛を引き上げる手術(グラマラスライン形成)と同様の原理で、これにより唇裏側の粘膜層も一緒に引き上げられ、後戻りを防ぎながら自然なカーブが生まれます。

⑤傷をきれいに仕上げるための真皮縫合と表皮縫合

手術の仕上がりにおいて、縫合の丁寧さは非常に重要です。

特に、皮膚の浅い層だけを縫っても、内部の脂肪や筋肉が適切に処理されていなければ、傷は広がりやすくなります。

傷あとを目立たなくするために、縫合は必ず深部の筋肉と脂肪を正確に寄せ、

真皮縫合(皮膚の中間層)をしっかり行った後、最終的には皮膚の表面を1針1針、丁寧に縫っていきます。

ただ表面を閉じればよいというものではなく、1針ごとの力加減や、皮膚のテンションをいかにコントロールするかが、美しい傷跡の鍵になります。

形成外科では、真皮縫合の完成度がそのまま傷の美しさに直結します。

実際、表面を縫わずとも、真皮縫合だけでほとんど目立たない傷を作ることが可能です。

この技術は、経験と専門的な訓練を要する部分でもあります。

よく「手術直後は傷がきれいだったのに、数日後に糸が食い込んで傷跡がギザギザになった」というケースがありますが、

これは術後の創部が一時的に腫れることによって起こる現象です。

術後3日~1週間は創部にむくみが生じ、縫合糸がその腫れた組織に食い込んでしまうことで、跡が残りやすくなるのです。

そのため、縫合の段階で最初から“強く締めすぎない”ことが重要です。1針目は優しく通し、2針目以降は意図的に少し「輪っか(ループ)」を作ってあげる。

これにより、多少腫れたとしても糸が食い込まず、皮膚に無理な圧がかからない設計になります。

この縫合の工夫は、まぶたの手術などを得意とする形成外科の先生方であれば、比較的感覚が掴みやすいかもしれません。

術後の傷の状態を左右する要因として、喫煙習慣の有無や、頻繁な口の動き(無意識の癖を含む)など、

患者さん自身の生活背景も大きく関わってくるため、医師がどんなに丁寧に仕上げても、体質や術後の過ごし方次第で傷跡が拡がるケースはありますが、

それでも術者としてできることは、術中・術後を見越した上で“最も理想的な傷の状態”を目指して設計すること。そうした積み重ねが、長期的に見たときの満足度に繋がると考えています。

人中短縮術の手術中の注意点

①血管に最大の配慮をして

顔には多くの血管や神経が張り巡らされており、特に口元や鼻の周囲には太い血管が存在します。

中でも「顔面動脈」は重要な血管のひとつで、顔の内側を走行し、枝分かれしながら上唇にも血液を供給しています。

人中短縮術においては、そうした血管への配慮が重要になりますが、実は鼻の下を切る場合、手術で扱う深さには、太い血管はほとんど存在しません。

より深い層、粘膜に近い部分にまで切りすぎない限りはほとんど問題ありません。

しかしながら、唇の近くには上唇動脈と呼ばれる太い血管があり、これを損傷してしまうと、唇の血流が悪くなり、壊死などのリスクが生じる可能性があります。

一般的な人中短縮術では、このような深部にまで達することは少なく、上唇側まで切開を行うことはあまりありません。

ただ、経験を積んだドクターの中には、より理想的なデザインや結果を求める過程で、唇側までアプローチしたくなる場面もあるでしょう。

その際には、上唇動脈の位置を正確に把握し、必要以上に深い層を切らないことが非常に重要です。美しさの追求と安全性の確保は、常に表裏一体。

術中の細やかな配慮が、良好な結果と合併症の回避に直結します。

②感覚を司る神経

顔には無数の神経が存在し、手術の際にはどこを切っても何らかの神経に触れる可能性があります。

もちろん、すべてを傷つけないに越したことはありませんが、完全に避けるのは現実的ではありません。

切れても自然に再生する神経もありますが、太い神経の一部は一度損傷すると機能が戻らないこともあります。

人中短縮術に関係する重要な神経のひとつが、「三叉神経の第二枝(上顎神経)」です。

この神経は感覚を司る神経で、鼻の脇から内側に向かって走行し、口元や頬の感覚に関与しています。

この神経は、口輪筋という筋肉の浅層から深層にかけて網目状に分布しています。

そのため、筋肉を処理しない場合は神経を傷つけるリスクは低いですが、

筋肉に深くアプローチする術式(たとえばMLA法)の場合、慎重な神経の確認と温存が求められます。

特に注意が必要なのは、神経の「太い根元」に近い部分。ここを傷つけてしまうと、広範囲に麻痺が起こることがあります。

逆に、ごく一部が損傷した程度であれば、数カ月以内に自然に回復するケースが大半です。

当院で行っているMLA法は、一般的な表層の手術と異なり、

筋肉やその下の粘膜下組織までしっかり処理してリフトアップするため、どうしても神経に近い深さまで達します。

その分、神経損傷のリスクもありますが、最大限それを避けるために、神経の位置を慎重に確認し、

切らなくてもよい神経はできる限り温存するよう細心の注意を払っています。

それでも、一時的に感覚が鈍くなる、あるいは一部に麻痺が残ることがあります。ほとんどの場合は時間とともに回復しますが、まれに神経の損傷が大きいと、感覚の異常が長引くこともあります。

③表情筋を司る神経

口元の周囲には、顔面神経の枝や、口輪筋・上唇挙筋など、表情に関わる筋肉も存在します。

万が一、顔面神経を損傷すると、表情の左右差が生じる可能性があります。

片側が動かなくなり、もう片方が過剰に動いてしまう「非対称運動」がその代表例です。

患者様にはこれらの可能性も事前にしっかりご説明した上で、納得して手術を受けていただいています。

実際のところ、人中短縮術で顔面神経麻痺が起こることは極めてまれです。

しかし、切開が深くなりすぎると、小鼻の動きがやや鈍くなるといった軽微な変化が起こることがあります。

これは、鼻翼開大筋や鼻中隔下制筋といった筋肉への刺激や損傷によるもので、患者さん自身が強く自覚することはあまりありません。

いずれにせよ、太い血管と神経を傷つけないことが、安全な手術のための最も基本的で重要なポイントです。デザイン性だけでなく、内部の構造や安全性への配慮があって初めて、質の高い仕上がりが得られるのです。

④全体のバランスや横顔を考慮したデザイン

「とにかく鼻の下が短く見えればいい」とお考えの方もいらっしゃいます。

しかし実際には、顔全体のバランスや唇の立体感を保ちながら自然に仕上げるには、非常に繊細な調整が求められる手術です。

ただ「人中を短くする」ことが目的なのではなく、「自然に短く見える」ように仕上げることが重要です。

特に横顔の印象を左右するCカールやキューピッドボウといった唇の美しいカーブを保ちながら持ち上げるのは、実は簡単なことではありません。

人中を引き上げただけでは、唇が平面的に引っ張られてしまい、硬く、違和感のある印象になりがちです。その“違和感”を限りなく減らし、あくまでも自然な立体感と表情を保ったまま、理想に近づけていく。

そうした繊細な仕上がりを目指すために進化してきたのが、現在のMLA法です。

レントゲンによる人中短縮術の術前・術後検証データ

人中短縮術において、「どの程度持続するのか」「唇の形はどう変わるのか」という点は、多くの患者様が気にされるポイントです。

ビスポーククリニックでは、約50名の患者様にご協力いただき、手術前後の比較を科学的に検証しました。

同じ条件下での横顔のレントゲン写真を用いて、以下の3点を測定しました。

・唇の高さ(上唇のピーク位置)

・唇の位置(前後方向)

・歯の見えている長さ(スマイル時)

結果は次の通りでした。

【後戻り】

・MLA法:後戻りは約20%

・皮膚のみの切除術:後戻り率はほぼ100%

・皮膚+筋肉を処理する術式:後戻りは30〜40%

他院で皮膚のみを切除した手術のケースでは、見た目としてもほとんどが元に戻ってしまっている印象です。

【唇の厚みの変化】

・上唇のピーク位置は、平均して約10%(例:5mm短縮で0.5mm程度)上昇

・唇の厚みに関しては、ほとんど変化なし

これは、MLA法で唇の裏側(粘膜側)も同時に調整しているため、不自然に唇が分厚くなることがないというのが大きな特徴です。

わたしたちの願い

MLA法は、人中短縮術における「傷跡を最小限に抑えながら、しっかりと持ち上げる」ことを両立させる技術です。こうした術式を共有することは、自分の患者さんだけでなく、美容外科の現場全体にとってプラスになると信じています。技術を公開することで、それを真似される不安よりも、「正しく評価される」ことのほうが遥かに大きいと感じています。これからも、一針一針に魂を込めて、丁寧な手術を積み重ねていきたいと思っています。

人中短縮術(リップリフト)を考えているならビスポーククリニックへ

今回はかなり専門的な「上級編」としてお話しさせていただきました。

できるだけ軽やかにお伝えしたいと思いつつ、やはり医学的な内容はどうしても難しくなってしまいます。

ただ、その中でも少しでも「医師がどういうことを考えて、この手術をしているのか」を感じていただけたら、

カウンセリング時の良いヒントになるのではと思っています。

人中短縮術は、誰でもできる手術ではありません。そして、どんな医師でも同じ結果が出せる手術でもありません。

もしお悩みでしたら一度カウンセリングにお越し下さい。

約6割の患者様が「もう一度ちゃんと考えたい」と当院を訪れています

他院で叶わなかった理想を、私たちが追求します。

ビスポーククリニックに訪れる患者様の約6割が他院・他国の美容整形手術の修正です。

「以前の施術に納得できなかった」というご相談も多く寄せられます。

だからこそ、私たちはお一人おひとりの声に丁寧に向き合い、すでに一度手術を受けている場合でも、

構造を見極めた上で、ご希望に近づけるための修正施術をご提案しています。

ビスポーククリニック東京院

最寄り駅は、代官山駅9分・中目黒駅11分と渋谷からも近く都心部にありながらも閑静な環境に立地しています

ビスポーククリニック福岡院

最寄り駅は、博多駅徒歩7分・祇園駅徒歩2分とアクセスしやすい場所にございます。