二重埋没法【初級編②】┃公式YouTube動画のご紹介

公式YouTubeチャンネルにて、美容整形の教科書というコンテンツを配信しています。 室医師が手術の詳しい解説や、症例紹介などを行っており、今から美容整形を考えている方必見の内容となっています。 ▷記事を読む

二重埋没法は切らずに二重ラインを作れる人気施術ですが、「腫れがどれくらい出る?」「糸が取れることはある?」「デメリットは?」と不安に思う方も少なくありません。

本記事では、二重埋没法の基本から施術の流れ、腫れや取れるリスク、デメリットまでをわかりやすく解説した公式YouTube動画をご紹介。

自然な仕上がりにするためのポイントも専門医が丁寧に解説します。

ビスポーククリニックでは、公式YouTubeチャンネルにて、美容整形の教科書というコンテンツを配信しています。

室医師が手術の詳しい解説や、症例紹介などを行っており、今から美容整形を考えている方必見の内容となっています。

ぜひ、チャンネル登録・高評価をお願いします。

二重の埋没法とは、ご自身が希望する二重のラインに沿って糸を通し、まぶたの中に新たな二重のシワ(ライン)を形成する手術です。

皮膚を切開せずに行うため、比較的手軽に受けられる施術として知られています。

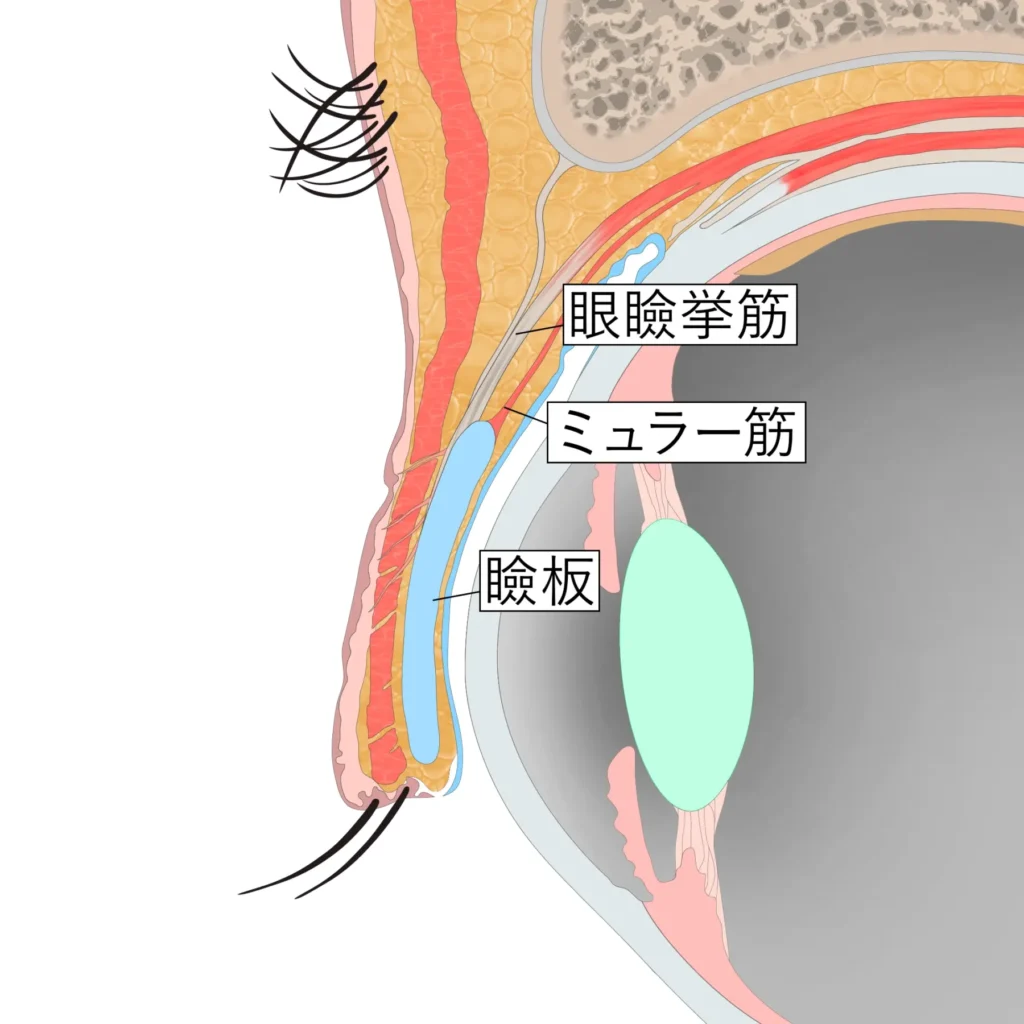

埋没法の理解を深めるには、まず「まぶたの構造」と「二重ができる仕組み」を知っておくことがとても大切です。

目を正面から見た際に、中心で縦に切って横から見た断面図をイメージしながら説明していきます。

まず、眼球(いわゆる目玉)の上にまぶたが覆いかぶさるように存在しており、その表面にはまつげが生えています。

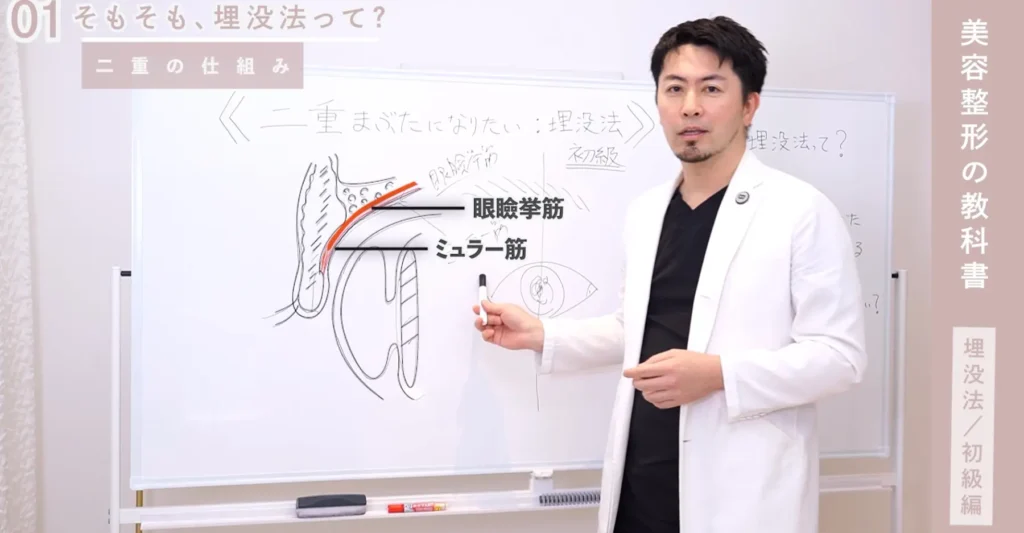

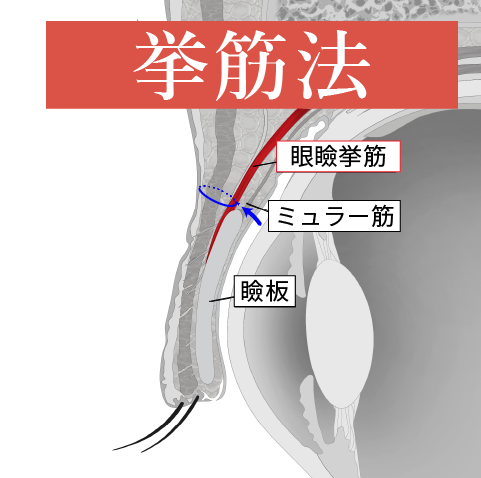

まぶたの裏側(目側)には、「眼瞼挙筋(がんけんきょきん)」という筋肉があり、そのさらに裏側には「ミュラー筋」と呼ばれる薄い筋肉が存在します。

この眼瞼挙筋とミュラー筋が、目を開けたり閉じたりする際の主な働きを担っています。

これらの筋肉の力の強弱には個人差がありますが、二重ができるかどうかは、それだけでは決まりません。

欧米の方に比べて、アジア人、特に日本・韓国・中国・フィリピンなどの地域の方々は、一重または奥二重の方が多い傾向があります。

その理由の一つは、まぶたの構造に違いがあるからです。

アジア人は、まぶたが厚ぼったく、脂肪がつきやすい傾向があり、また眼球の位置や骨格の違いも影響しています。

欧米人では、こうした構造的な違いにより、生まれつき自然な二重ができやすいのに対し、アジア人ではそうならないケースが多いのです。

まぶたを開く動きは、眼瞼挙筋が目の奥に向かって円を描くように収縮することによって生じます。

一方で、まぶたの皮膚自体は上方向へ動こうとします。

このように筋肉の動きと皮膚の動きの方向が異なるため、両者を“つなぐ構造”が必要になります。

この役割を果たしているのが、まぶたの表層(皮膚側)と深層(筋肉側)をつなぐ「癒着部」、いわば“紐”のような結合です。

この紐が二重ラインとなる部分に癒着していると、眼瞼挙筋が収縮してまぶたを引き上げる際、

その癒着部分が引っ張られ、皮膚に折れ込みができ、これが二重のラインとして現れるのです。

このとき、まつげの生え際から癒着している位置までの距離が、二重の幅になります。

ただし、この「紐(癒着)」の結合がもともと弱かったり、まぶたが厚く脂肪が多い場合、

眼瞼挙筋が引き上げても皮膚の折れ込みができず、二重が現れない、あるいは非常に浅いラインになることがあります。

これが「一重」や「奥二重」として見える原因のひとつです。

つまり、まぶたが厚ければ厚いほど、折りたたまれる皮膚の量が増え、二重の形成が難しくなるということです。

そこで登場するのが二重埋没法です。

埋没法では、この“紐のような癒着”が弱い人に対して、糸を通して人工的に皮膚と深層構造を連結し、擬似的に癒着を再現します。

つまり、「くっついているべき場所を、糸でしっかりと固定してあげる」ことで、目を開いたときに自然と二重が現れるようになるのです。

この“紐”の強度がしっかりしていればしているほど、二重の持続性は高まります。

逆に言えば、強く結びすぎれば異物感が出たり、組織に過度な負担がかかることもあるため、適切なバランスが重要になります。

もう一つ重要なのは、皮膚の厚みやまぶたの構造によって「自然なラインができやすい場所」が異なるという点です。

例えば、アイプチやアイテープを使っている方は、

「この位置にラインを作りたいけど、すぐに戻ってしまう」「長時間はもたない」といった経験があるかもしれません。

これは、自然に折れ込みやすい位置と、人工的に作りたいラインがズレているために起こる現象です。

まぶたの皮膚は、まつげの生え際に近いほど薄く、上へ行くほど厚くなっていきます。

つまり、二重の幅を広くしようとするほど、より厚い部分にラインを作る必要があるため、皮膚にかかる負荷も増し、ラインが不安定になりやすいのです。

埋没法では、その方の皮膚の厚みやまぶたの構造を診察し、「もともと二重になりやすいライン」に近い位置を見極めて糸を留めることで、より安定した仕上がりが期待できます。

二重手術を検討される方の多くが、「切開法と埋没法のどちらを選ぶべきか?」という点で悩まれます。

もちろん理想の仕上がりやまぶたの状態によって適した方法は異なりますが、初めて二重手術を受ける方には、まずは埋没法をおすすめすることが多いです。

「いきなり皮膚を切るのは抵抗がある」というお気持ちは自然ですし、実際に埋没法でも十分ご満足いただけるケースも多くあります。

また、「将来的に切開法を検討しているけれど、その前に理想のラインを実際に作ってみたい」という理由で埋没法を選ばれる方もいらっしゃいます。

埋没法は、まぶたの状態によって取れやすさや安定性が大きく変わります。

まぶたに厚みがある方は、目を開ける際に眉を上げてまぶたを持ち上げるクセがつきやすく、皮膚も眉の方向へ動きやすい構造です。

筋肉も眉と連動しているため、上方向への引き上げが起こります。

さらに重要なのが眼球の位置です。

「出目」の方は皮膚が押し出されやすく、「奥目」の方は下や内側に引き込まれやすい傾向があります。

いずれの場合も、まぶたの動きと二重ラインのテンションにズレが生じやすく、糸が取れやすくなります。

つまり構造によっては、長持ちしにくいことがあるのです。

「埋没法が向いているかどうか」を判断する一つの目安に、アイプチやアイテープでの二重形成のしやすさがあります。

ご自身でアイプチを使って自然なラインが簡単に作れる場合、二重埋没法でも比較的安定した結果が得られることが多いです。

逆に、「このラインにしたいけれど、自分ではなかなか作れない」と感じる場合は、

二重埋没法で理想の形を作ることはできても、長期間その形を維持するのが難しいケースもあります。

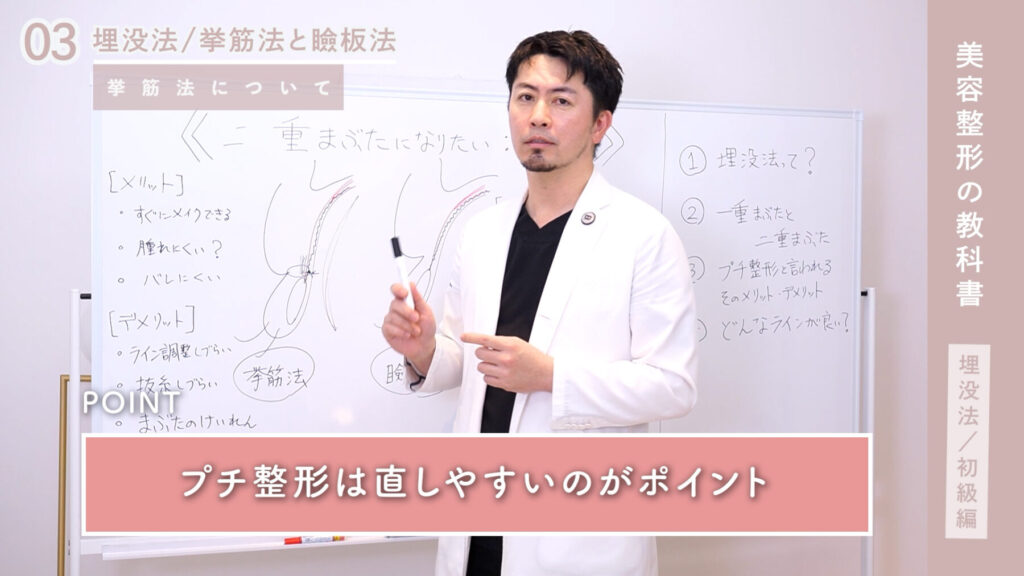

埋没法は「プチ整形」として非常に広く知られています。

なぜ「プチ」なのかというと、その一番の理由は“元に戻せる可能性がある”からです。

皮膚を切開するわけではなく、糸でラインを作るため、何かあった時には比較的簡単に修正や除去ができる。これが大きな特徴です。

埋没法では、二重のラインを作るために“点”で糸を固定します。

たとえば「2点留め」は、二重の山になる2カ所に糸を通してラインを形成する方法。

より外側まで自然にラインを作りたい場合には「4点留め」が選ばれることもあります。

もちろんこれ以外にも多様な留め方やアプローチがありますが、それについてはまた別の項で詳しく解説します。

こうした糸による固定は、あくまで皮膚や組織との“癒着”によってラインが保たれている状態です。

そのため、何らかの理由で糸が緩んだり、癒着が外れたりすれば、ラインが薄くなったり取れたりしてしまいます。

たとえば、埋没後しばらくしてラインが消えてしまった場合、「糸そのものがほどけた」ケースと、

「糸は残っているけれど、組織から外れてしまった」ケースが考えられます。

どちらも、ラインとしては“取れてしまった”状態といえるでしょう。

二重埋没法がプチ整形と呼ばれる理由の一つには、「万が一、気に入らなかったら元に戻せる」という柔軟性もあります。

ただし、患者さん側としては「プチ整形でも効果は一生続いてほしい」と思われる方が多いのも事実です。

実際、1回の埋没で10年、20年とラインが保たれている方もいらっしゃいます。

しかし、平均的には“5年程度持てば良い方”とされており、加齢や生活習慣、まぶたの厚みなどの影響で、少しずつラインが浅くなっていくことも珍しくありません。

また、完全に“ある日突然取れてしまう”ということも、実はほとんどありません。

激しい衝撃——たとえばサッカーボールが顔に当たったり、スキーで転倒して顔を強打したりした場合など、

相当な外力が加わったケースを除けば、ラインが急に消えることは稀です。

重要なのは、もともとアイプチなどで自然にラインができやすかった場所に埋没を施すことで、ラインの持ちが良くなるということです。

逆に、無理に広めのラインを希望された場合などは、取れやすくなってしまうこともあります。

最近では「絶対に取れない埋没法」といった表現を掲げるクリニックも増えてきました。

たしかに魅力的に聞こえるかもしれませんが、そこには注意も必要です。

たとえば、「このラインでずっといきたい」

「もう何度も埋没をして、この形が一番気に入っている」と確信を持てた場合には、強固な固定を選ぶのも一つの選択肢です。

実際、そういったニーズに対応する術式も存在しています。

しかし、そもそも埋没法は“プチ整形”という柔軟性こそが最大の利点。

やってみたものの「やっぱりこのラインは合わない」「今の顔立ちにはもう少し変化をつけたい」と思った時に、

ダメージを最小限にして元に戻せる、という選択肢があること自体が、大きなメリットなのです。

そのため、基本的には「簡単には取れないけれど、いざという時には外しやすい」くらいのバランスを重視するのが理想といえます。

ただし、「可能な限り取れにくい方法でお願いしたい」というご希望があれば、それに応じた術式を選択することも可能です。

結局のところ、ビスポーククリニックの二重埋没法は患者さん一人ひとりのまぶたの状態と、ライフスタイル、価値観に合わせて柔軟にカスタマイズできる点が最大の強みです。

一口に「埋没法」といっても、実際にはさまざまな術式があります。

大きな分類としては、「挙筋法」と「瞼板法」に分けられますが、それぞれをさらに細かく見ていくと、多種多様な術式が存在します。

○○式、△△法といった独自の名前がつけられ、工夫や差別化が図られていることもあります。

ただ、原則的な構造はそれほど大きくは変わりません。

違いが生まれるのは、糸の通し方や固定の方法、結び目の位置、あるいは「どれだけ取れにくくする工夫を取り入れているか」といった部分です。

また、「取れにくくするための工夫」がかえってデメリットを生む場合もあるため、そのバランスをどう考えるかは、医師の考え方や手技によって異なります。

挙筋法では、まぶたの裏側(結膜側)から糸を通し、目を開ける筋肉である眼瞼挙筋に糸をかけて固定します。

この際、糸の結び目は皮膚側ではなく、眼球側、つまり粘膜の中に沈めて固定します。

皮膚の表面に結び目が出ないため、外から見た際の違和感が出にくく、より自然な仕上がりが期待できます。

① すぐにメイクができる場合がある

挙筋法の中には、まぶたの裏側(結膜側)からのみ糸を通し、表面に一切傷を作らない術式があります。

このような方法では、術後すぐにメイクが可能なこともあり、患者様にとって大きなメリットとなります。

もちろん、挙筋法のすべてが傷ゼロというわけではありません。

術式によっては、皮膚側にもごく小さな点状の傷を作るケースもありますが、いずれにしてもダウンタイムが短いのは大きな特長です。

② 埋没後に腫れにくい?

「腫れにくい埋没法」として紹介されることが多いのが挙筋法です。

特に、皮膚を切らない術式では、外傷が少ない分、ダウンタイムが軽減されやすい傾向にあります。

ただ、挙筋法では、糸が上まぶたの筋肉(眼瞼挙筋)にかかるため、その部位が広範囲に及ぶ場合は腫れやすくなることもあります。

筋肉は血管が豊富な組織であり、出血や腫れ、内出血が生じやすいのです。

「皮膚を切らない=腫れない」というイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、

実際には筋肉にどれだけ影響が及んでいるかが腫れの大きな要因になります。

つまり、傷がないことと、腫れにくいことは必ずしもイコールではありません。

③ 埋没後にバレにくい

見た目の自然さや「整形がバレたくない」という点を重視する方にとっても、挙筋法は有力な選択肢です。

先述のとおり、表面に一切傷を作らない術式では、術後に外見から手術の痕跡がほとんどわかりません。

実際、多くの埋没法は1mmほどのごく小さな傷を2〜4カ所つける方法ですが、それでも傷跡は非常に目立ちにくいものです。

それでも、さらに「バレにくさ」を追求する場合には、裏側からのみ糸を通す挙筋法がより自然な仕上がりになることがあり、その点もメリットの一つといえるでしょう。

①ラインの調整がしづらい

挙筋法は、いったん固定してしまうと細かなライン調整が非常に難しくなります。

たとえば「あと1ミリだけ上にしたい」「もう少し浅くしたい」といった希望があっても、対応するのが簡単ではありません。

なぜかというと、糸を結んでいる位置がまぶたの裏側、つまり粘膜の中に埋まってしまうため、術後にその結び目を探すのが難しくなるからです。

また、糸が筋肉にかかっているため、再調整を試みた場合、まぶたが強く腫れやすくなる傾向があります。

実際、術後に鏡を見て「もう少しだけ調整したい」というご希望をいただいても、挙筋法ではそれに対応するのが非常に難しいというのが実情です。

調整のしやすさという点では、瞼板法のほうが優れていると私は感じています。

②抜糸がしづらい

この点も、ライン調整が難しいという特徴と密接に関係しています。

例えば「数ヶ月経ってみたけれど、やっぱりラインが気に入らない」というケース。

簡単に抜糸できれば理想的ですが、挙筋法の場合、糸が粘膜の奥深くに入ってしまうため、それを見つけるのが非常に困難です。

さらに、糸が時間の経過とともに体内で透明になっていくこともありますし、もともと透明の糸を使用しているケースもあります。

そのため、目の裏側を切開して探さないと糸が見つからない、ということも少なくありません。

私は、プチ整形の本質は「やり直しやすい」ことだと思っています。

初めての整形で「ちょっと違った」「考えが変わった」といった時に、簡単に修正できるというのは大きな安心材料ですよね。

そういった意味では、抜糸がしづらいというのは挙筋法の大きなデメリットのひとつだと思います。

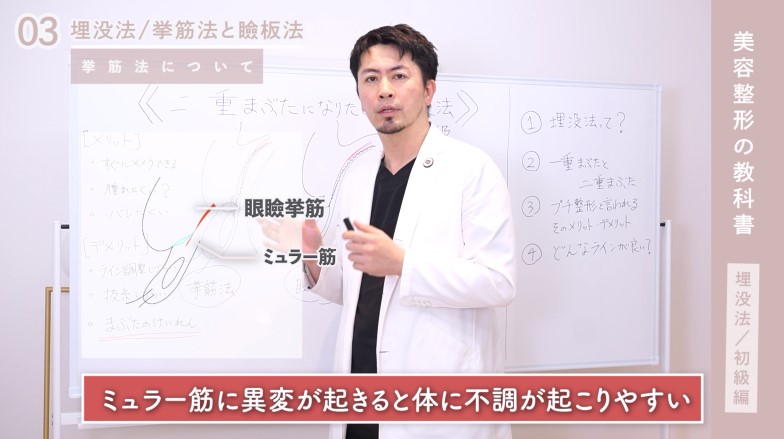

③埋没後のまぶたの痙攣(けいれん)

この症状は、あまり知られていませんが、実は形成外科・美容外科の専門医の間では問題視されているトピックです。

まぶたの痙攣(けいれん)とは、まばたきの回数が増えたり、目を開けた時に違和感が出たり、頭痛がする、目をぎゅっと閉じた時に瞼がピクピクと痙攣する症状を指します。

挙筋法では、上まぶたを持ち上げる筋肉である「眼瞼挙筋」に糸をかけますが、その際に「ミュラー筋」というもう一つの筋肉にも同時に力が加わります。

ミュラー筋は自律神経とつながっている繊細な組織です。

そのため、ここに刺激や負荷がかかると、体全体に不調が現れやすく、まぶたの痙攣や頭痛といった症状が引き起こされることがあります。

これらの症状に対し、ボトックス注射を打つことで症状が一時的に改善することもありますが、

ボトックスの効果は3〜6ヶ月程度で元に戻ってしまうため、根本的な解決にはなりません。

さらに問題なのは、糸を抜いても症状が改善しないケースがあるという点です。

これは、糸の周囲に「瘢痕組織(はんこんそしき)」という膜のような組織が形成され、それが神経を刺激し続けてしまうためです。

この瘢痕を除去するには、大がかりな手術が必要で、2時間以上かかることもあります。

腫れも強く出ますし、術後のダウンタイムもかなり長くなります。

そのため、当院ではこうした症状が出た場合には、瘢痕を含めた切開手術が必要になる旨をご説明し、できるだけその分野に詳しい専門の医師に執刀してもらうことをおすすめしています。

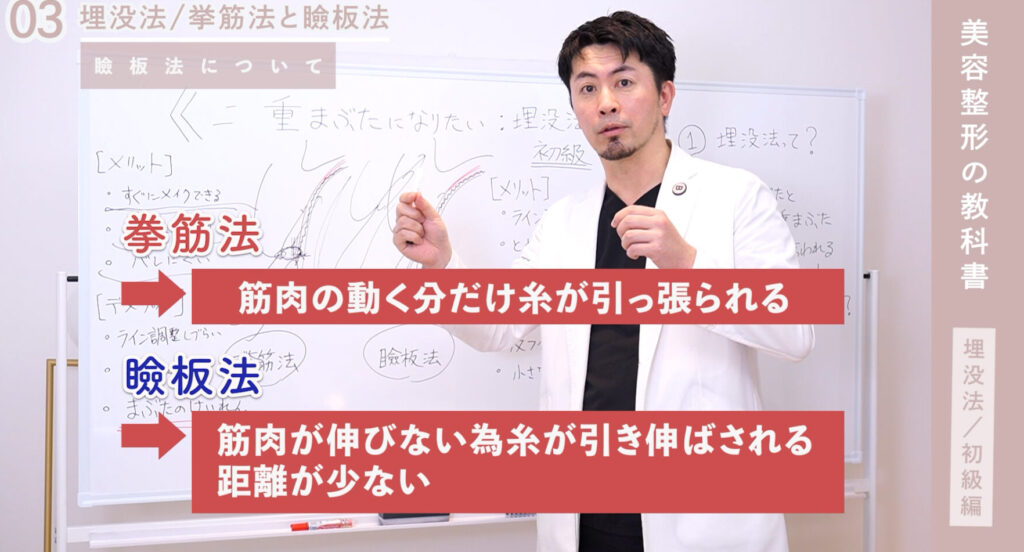

④埋没の糸がやや取れやすい傾向がある

挙筋法は、瞼板法と比べると若干取れやすい傾向があります。

というのも、挙筋法は柔らかい筋肉に糸を通してラインを作るため、どうしても摩擦や緩みによって糸がずれたり、ラインが浅くなったりするリスクがあります。

目は1日に1万回以上まばたきをするといわれています。

そのたびに糸に負荷がかかり、伸びたりゆるんだりすることで、結果的にラインが消失してしまうことがあります。

もちろん、挙筋法でもさまざまな固定方法(点留め・ループ留めなど)がありますし、瞼板法にも同様のバリエーションはあります。

ただし、基本的な構造として、筋肉という柔らかい組織に糸をかける挙筋法は、硬くて安定した「瞼板」に糸を通す瞼板法と比べると、やや取れやすいという点は否定できません。

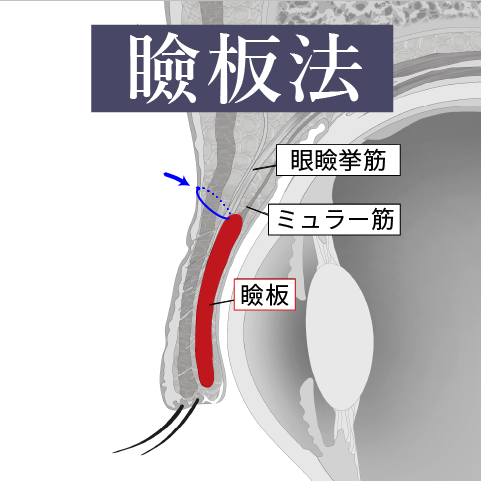

次に、「瞼板法」についてご説明します。瞼板法は、先ほどの「挙筋法」とは異なり、

瞼を裏返すと見える「瞼板(けんばん)」と呼ばれる硬くしっかりとした組織(いわば軟骨のようなもの)に糸を通して、二重のラインを固定する手法です。

この方法の特徴は、糸がかかる組織が動きにくい点にあります。

挙筋法では、糸をかけた筋肉がまばたきなどの動作で頻繁に伸び縮みするため、その影響を受けて糸が緩んだり、ラインが不安定になったりすることがあります。

一方、瞼板法では、瞼板自体が筋肉ほど可動性が高くないため、糸が引き伸ばされることが少なく、結果として二重のラインが取れにくい傾向があります。

「ラインの安定性の高さ」こそが、瞼板法が広く支持される理由の一つと言えるでしょう。

① 二重のラインの調整がしやすい

瞼板法による埋没法では、新しく形成したい二重ラインに合わせて、数か所のポイントをマーキングし、そこをわずかに切開して糸を通します。

術中に幅が「少し広い」「もう少し狭く」といった微調整が必要な場合でも、

ラインの位置を再検討したり、糸の締め加減を調整することで、理想の仕上がりに近づけることが可能です。

このように、術中の微細な調整がしやすい点が、瞼板法の大きなメリットのひとつです。

②二重のラインが取れにくい

同じ条件下で比較した場合、瞼板法の方がラインが取れにくい傾向があります。

その理由は、まぶたを開けるときに関与する「瞼板」という組織は、挙筋や筋膜と比べて伸びにくいためです。

糸が引っ張られる距離が短く、構造的に安定しやすいのです。

ただし、二重のラインによっては取れやすい位置もあり、その点では挙筋法と同様です。

しかし全体的に見ると、瞼板法は「ラインが取れにくい術式」と言えます。

③ 抜糸がしやすい

瞼板法では糸の結び目が皮膚側に位置しているため、必要な場合に糸を探しやすく、抜糸もしやすいという利点があります。

抜糸時には、以前開けた皮膚の切開部から糸を見つけることが多く、腫れも最小限に抑えられます。

まれに、術後数年が経過し、紫や黒の糸が透明になって見つけにくくなるケースもありますが、それでもほとんどの場合、抜糸は可能です。

ごく稀に取れないこともありますが、その可能性は極めて低いです。

プチ整形とは、「簡単に調整ができる」「必要があれば元に戻すこともできる」という柔軟性が大切だと考えています。

瞼板法は、そうした観点からも非常に優れた術式のひとつです。

① 目を閉じたときに糸玉が透けて見えることがある

瞼板法では、皮膚側に糸の結び目(いわゆる「糸玉」)を作るため、目を閉じた際にポツッとしたふくらみが見えることがあります。

使用する糸は極細で、通常は7-0や8-0の医療用ナイロン糸を用いますが、それでも皮膚が非常に薄い方では、糸玉のふくらみがやや目立つ場合があります。

また、糸を通す際に、瞼板に付着している脂肪や組織が一緒に巻き込まれ、それが結び目の周囲に薄い膜のように付着することも。

この膜があることで、しっかりとした固定が得られやすくなり、結果としてラインが長持ちしやすいという側面もあります。

つまり、「うっすらと糸玉が感じられる=しっかり固定されている証」と捉えることもできます。

ただし、あまりにも糸の膨らみが目立つような場合は、一度目を開けて再度結び直すなどの修正が必要になることもあります。

② 施術当日はメイクができない

瞼板法では、皮膚側に非常に小さな切開を数カ所加えるため、術後すぐのメイクは控えていただく必要があります。

一般的には、2〜3日間はアイメイクを避けていただくようご案内しています。

理由は、切開部が完全に閉じる前にメイクをしてしまうと、

ファンデーションやアイシャドウの粒子が傷の内部に入り込み、タトゥーのように色素が残ってしまうリスクがあるからです。

点状の色素沈着が永久に残ってしまう可能性もあるため、術後のメイク再開については慎重な対応が必要です。

③ ごく小さな傷が残ることがある

瞼板法での切開は1ミリに満たない極小の傷ですが、拡大鏡などでよく観察すると、小さな点のような痕跡が残ることがあります。

日常生活ではまず気づかれることはありませんが、術後の修正や抜糸の際には、この点を目印に手術を行います。

ご自身でも至近距離でよく見ないと気づかない程度の傷ではありますが、「完全に傷跡ゼロ」とは言えない点は、知っておいていただくと安心です。

あわせて読みたい

公式YouTubeチャンネルにて、美容整形の教科書というコンテンツを配信しています。 室医師が手術の詳しい解説や、症例紹介などを行っており、今から美容整形を考えている方必見の内容となっています。 ▷記事を読む

当院では、埋没法を行う際に「瞼板法」と「挙筋法」のいずれにも対応していますが、

実際の割合としては、瞼板法が約9割、挙筋法が約1割ほどとなっています。

この選択には、ビスポーククリニックならではの考え方があります。

まず、埋没法は「プチ整形」と呼ばれる手術です。

つまり、切開法とは異なり、比較的簡便で、やり直しや修正がしやすいという点に大きなメリットがあります。

そのため、「まずは二重にしてみたい」「切開は不安だから、まずは埋没法で」という方にこそ、意味のある手術だと考えています。

一方で、万が一、施術後に何か不具合が起きた際、簡単に戻せない・修正が困難な方法で行ってしまうと、

それは本来の「プチ整形」の目的に反してしまいます。

だからこそ、当院ではあえて安定性よりも可逆性(元に戻せること)を重視したいと考えています。

挙筋法は一部の方にとって有用な選択肢ではありますが、リスクも存在します。

そのひとつが「眼瞼痙攣(がんけんけいれん)」です。

これは手術後しばらくしてから現れることもあり、ご本人も気づかないケースが少なくありません。

たとえば、目を開けているときには全く症状が出ず、目を閉じたときにだけまぶたがピクピクと痙攣する。

このような微細な症状は、術後のフォローアップがなければ見落とされてしまいがちです。

こうした症状が出てしまうと、単なる“プチ整形”のつもりで受けた施術が、予想以上に修正の難しい問題へと発展することがあります。

だからこそ、当院ではリスクを丁寧にご説明し、特に初めて埋没法を受ける方には、修正が比較的容易な「瞼板法」をおすすめしています。

どんな術式にも必ずリスクは存在します。

ただ、その中には「起きてしまっても比較的簡単に治せるリスク」と、「起きてしまうと治すのが非常に難しいリスク」があります。

初めて二重術を受ける方にとって、特に重要なのはその違いをきちんと理解することです。

今回は少し専門的なお話になってしまいましたが、「初級編」だからこそ、

まずは正しい知識を持っていただきたいと思っています。

埋没法は気軽に受けられる手術ではありますが、「簡単そうだからこそ、慎重に選ぶことが大切」という点をご理解いただければ幸いです。

更に詳しい内容を聞きたい方、

自分に合った手術を知りたい方などは、是非一度当院のカウンセリングへお越しください。

ビスポーククリニックに訪れる患者様の約6割が他院・他国の美容整形手術の修正です。

「以前の施術に納得できなかった」というご相談も多く寄せられます。

だからこそ、私たちはお一人おひとりの声に丁寧に向き合い、すでに一度手術を受けている場合でも、

構造を見極めた上で、ご希望に近づけるための修正施術をご提案しています。

最寄り駅は、代官山駅9分・中目黒駅11分と渋谷からも近く都心部にありながらも閑静な環境に立地しています

最寄り駅は、博多駅徒歩7分・祇園駅徒歩2分とアクセスしやすい場所にございます。